最近一段時間,到了各大車企做下一個五年計劃時刻,不少企業紛紛拋出要在2030年實現500萬輛的年銷規模。

7月31日,一汽集團提出了5年內沖擊年銷500萬輛的階段性目標;而就在前一天,剛升格的央企的長安,也宣布了要在2030年實現500萬輛的整車產銷規模。

時間再往前推進,今年1月初,吉利控股集團宣布,要在2027年沖擊500萬輛的年銷大關。而比吉利更早提出500萬輛這個數字的則是比亞迪,他們計劃2025年就要達成這一目標。

一家汽車企業或者集團,要達成500萬輛,什么概念?相當于進入全球汽車集團前五。如果這4家車企都宣布要達成500萬輛,那動輒2000萬輛的規模,幾乎要吃掉國內一大半的市場份額,放在全球9000多萬輛的汽車年銷規模中,也要占據近四分之一的地位。

咱中國車企的目標之宏偉,著實令人敬佩不已。

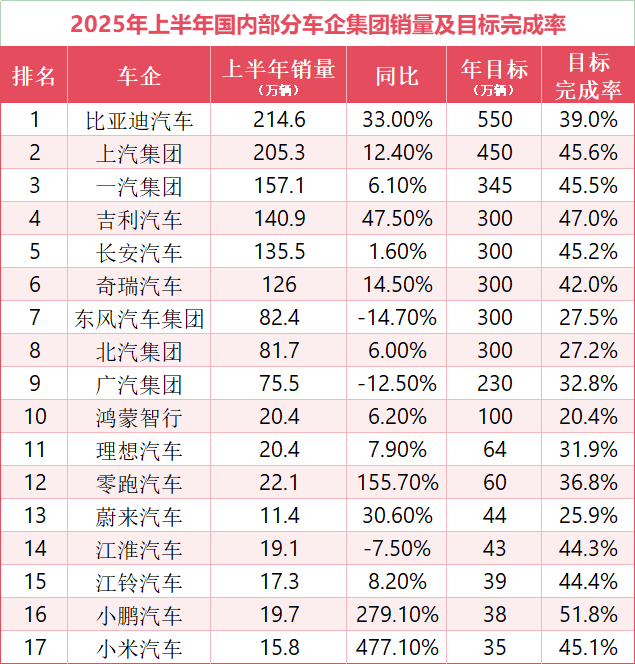

如果說500萬輛離當下還很遙遠,那么300萬輛的這個目標,可是很多車企提出要在今年達成的。經統計,目前已經有長安、吉利、奇瑞、東風集團四家車企,明確表示要在今年達成300萬輛的銷量目標。

按照同樣的方式測算,比亞迪的550萬,上汽集團的450萬,一汽集團的345萬,再加上上述4家車企各300萬的體量,就這幾家車企或集團,就將直接實現2500萬輛的銷量貢獻。

這個時候,外界不禁會問:這么龐大的目標,市場真的需要這么多車嗎?內卷如此厲害,怕是消費者都不夠用了。

正所謂“不想當將軍的士兵不是好士兵”,每家汽車品牌都想奪得中國汽車的頭把交椅,但現實就是如此殘酷,車企的規模也會被區分成三六九等,那么究竟誰會更靠譜一些呢?

從“集體許愿”到“集體失約”

談及銷量目標這事兒,每家車企都繞不過這道坎。作為一個經營體,制定目標也是行業的共識,它能夠代表一個掌舵者的野心,指引整個體系齊心協力,朝著一個方向前進。

只是放在汽車行業,絕大多數車企在制定目標之時,可能會稍顯膨脹,甚至有些“非理性樂觀”了,讓外界看起來并不是那么真實。

這個問題,不僅存在于國內車企身上,包括全球汽車巨頭,都有一樣的風氣。

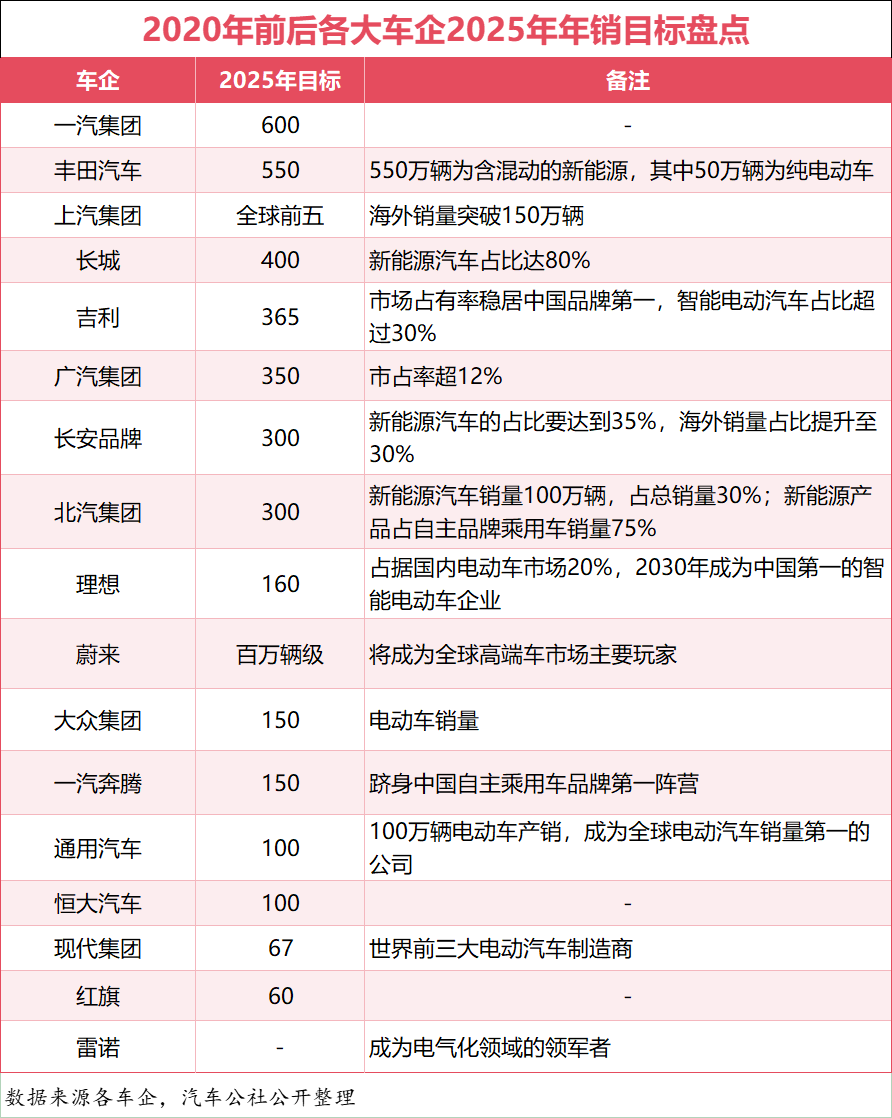

我們回看過去5年即在2020—2021年前后,各大車企制定的2025目標和計劃。到今天2025年過了一半,其實結果已經非常明了,那就是幾乎所有的車企,在銷量目標這件事兒上,都“失策”了。

首先來看世界第一的豐田,其提出了2025年全球電動汽車銷量目標定為550萬輛,這一計劃大部分通過混合動力車實現。純電動車方面,豐田計劃每年銷售50萬輛。結果是今年上半年,豐田汽車全球銷量為554.48萬輛,混合動力銷量占比為43%,而純電動車銷量僅為8.2萬輛。

大眾汽車在5年前發布了2025年規劃,計劃在今年生產150萬輛電動車,并成為全球電動車市場的領導者。而當前的結果是,大眾今年上半年的純電動汽車銷量為46.5萬輛,基本上宣告全年150萬輛的計劃落空。

再看通用汽車,計劃在2025年全球售出100萬輛電動車,并計劃成為全球電動汽車銷量第一的公司。雷諾則沒有公布具體的銷量數據,只是表示要在2025年成為電氣化領域的領軍者。從目前的結果來看,兩家公司的愿望,已經落空。

回到國內,車企們“高目標,低完成度”的情況依舊非常嚴峻。

比如一汽集團在本個五年計劃時提出,要在2025年實現集團銷量600萬輛,其中一汽奔騰150萬輛,躋身中國自主乘用車品牌第一陣營,紅旗品牌完成60萬輛年銷目標。而實際的結果是,今年一汽集團今年的目標變成了345萬輛,就連刷新的2030年目標,也較上一個五年計劃少了100萬輛。

上汽集團提出力爭2025年進入全球車企前五,經營規模達萬億級,海外銷量突破150萬輛。而今年上半年,上汽集團的銷量為205萬輛,海外銷量為49.4萬輛;廣汽集團當時提出2025年要完成350萬輛的年銷目標,市占率超過12%。到了今年年初,集團將這個目標修正成了230萬輛,且半年的目標完成率僅有32.8%。

吉利汽車則在之前提出了365萬輛的年銷目標,指出要市占率穩占中國品牌第一。到了今年初,吉利將這個目標修正成271萬輛,今年7月又修正成了300萬輛,中國品牌第一的地位在比亞迪的壓制之下不保了。

長安雖然之前提出了2025年300萬輛的年銷,新能源占比達到35%,但說的是長安品牌而非整個長安汽車集團。到了今年,這個300萬輛的目標成為全集團共同的目標,其中上半年新能源占比已經達到了33.3%,看上去已經算是相當務實的車企了。

長城汽車之前提到2025年年銷計劃是400萬輛,新能源汽車占比達80%。不過2024年長城又修正了一次銷量目標,為190萬輛,最終僅完成123萬輛,完成率為65%。今年上半年,長城汽車的銷量為57萬輛,新能源銷量為16萬輛,占比為28%。

對新勢力而言,之前理想提出了要在2025年占據國內電動車市場的20%份額,并在2030年成為中國第一的智能電動車企。按照當時的預測,2025年理想要完成160萬輛的銷量才能達成這個目標。

到了今年,理想把這個目標調整成了70萬輛,之后又陸續放低目標至64萬輛,而從目前理想的銷量表現和市場競爭壓力來看,要達成降低之后的目標并不容易。

蔚來則表示到2025年要成為全球高端車市場主要玩家,按照三分天下的格局,預計年銷目標也在百萬輛級別。

再有就是恒大,其在2021年提出了要實現“2025年產銷100萬輛”,不過現在已經倒閉的恒大汽車,早已淪為行業笑柄。

為什么從當前來看,5年前的年銷目標與現實的差距如此之大?筆者認為核心原因可能與車企們對市場的判斷失誤有明顯的關聯,特別是新能源與智能化的速度,純電車從兩端趨向超低端延伸,混動市場的過渡性遠比想象中長遠。而如增程技術帶來的體驗,遠好于技術本身的價值等,包括經濟周期等因素,讓整個汽車市場的走勢和格局變得不太一樣。

從“數字競賽”轉向“能力務實”

看上去幾乎不可實現的目標銷量,為什么各大車企還可以拉下臉面對外發布?或許對于是否能達成,車企內心清楚無比,但迫于一些壓力和無奈,不得不喊出來。

其一,是給資本市場“畫餅”。汽車行業是一個資金和技術密集型的行業,投入大,周期長,在資源和資金有限的情況下,誰家的目標越遠大,越能吸引資本的信心,對不少需融資的車企來說,“高目標”是吸引資本的敲門磚。特別是一些新勢力比如理想,在當時在定這個銷量目標是,年銷還在3萬輛出頭,就喊出了2025年百萬輛的銷量目標。

其二,是給團隊“施壓”。在不少車企內部,目標是“自上而下壓任務”的工具。比如定車企在定300萬目標時,大多不是真覺得能完成,是想讓各部門“跳起來夠果子”,就算最后只完成150萬,也比定100萬、最后只做80萬強。

第三是不能輸了勢氣,特別是在同類同級別對手PK時,“目標高低”常被解讀為“實力強弱”,這背后不僅是車企的雄心壯志,更是經銷商、供應商的信心和支撐。

銷售體量是衡量企業發展水平的重要指標,行業內的人似乎能夠理解喊出高目標的企業,可能想著“取法于上,得乎其中”,意在激發斗志、挖掘潛力,這都無可厚非。但是,問題在于,如果年年喊高調,年年完不成,甚至相去甚遠,反而可能對士氣構成反壓,還不如不立這種Flag。因為如果每年車企的銷量目標都無法完成,每隔幾年向市場放衛星,那這家車企的信譽度也會受到影響。

不過以當前汽車市場競爭環境來看,要確定一個短期內,或者中長期的銷量目標,已經不是隨口喊出來就行了的。特別是2025年幾家300萬年銷量的車企,其實更需要車企們有真正的實力和市場表現,對于企業掌舵人,也提出了更高的務實要求。

畢竟要把一家巨型的車企推向300萬輛的高度,一定不是運氣,背后是技術迭代的速度、供應鏈、規模效應、人才、研發、成本控制等一系列體系能力的結果,而且這種能力如果在大環境和市場沒有革命性變化之前,則會持續推動一家車企向上發展。

從能力和影響力來說,放在中國3000萬輛的大盤中,300萬輛的體量意味著其市占率可達 10% 以上,屬于絕對主流品牌,對單一市場的統治能力極強。同時也將成為產品、技術、行業競爭格局的風向標。

而從企業的運營來說,300萬輛級的車企,須具備穩定的產能體系,通常需要10個以上生產基地協同運營,配套供應鏈需覆蓋極為廣泛的零部件供應商,還需要豐富的產品品牌和矩陣,去覆蓋不同的細分市場和人群。

更值得一提的是,300萬輛的背后,還需要大規模的技術和產品迭代,以保證源源不斷的新用戶和升級用戶的加入,包括背后人才體系的維系,以及可持續發展的能力,這對企業來說是一大挑戰。

所以從吉利《臺州宣言》拉開的戰略整合大幕,到奇瑞內部幾大事業部的調整,再到長安升級之后全新的氣象和面貌,其實在幾家車企今年300萬輛的目標背后,都彰顯著提質增效、規模降本這樣的主要邏輯,這些都成為助推企業沖擊年銷300萬輛,實現從如何“活下去”到如何“實現行業引領”之變的核心支撐。

面對車市一輪又一輪的價格戰,整車企業不斷擠壓上下游供應商和經銷商生存空間,業界“反內卷”呼聲日漸高漲。而對于車企銷量目標,可以說隨著行業競爭愈加透明化,目標的PK也將逐步祛魅,那些在市場沒有競爭優勢,在核心的細分領域沒有重磅產品的車企,提再高的銷量目標也無濟于事。

正如2025車企們那份“未完成清單”,這份清單時時刻刻提醒車企,車市拼的從不是“誰喊的目標高”,而是“誰能把目標落地”,脫離現實的目標,只會淪為笑談。銷量目標該是“指引方向的路標”,而非“用來營銷炫耀的口號”。

新一波目標潮里,若仍有人執著于“300萬、400萬”的數字游戲,2025的“失約故事”,或許只會再演一遍。真正健康的目標制定,該是“踮踮腳夠得著”,而非“跳起來也摸不到”。