都說風水輪流轉,三十年河東三十年河西,放到日新月異的新能源賽道,可能就是五年河東五年河西。

2020年,純電還是絕對“正統”,是新科技與新豪華的唯一載體。而增程則是只有理想等極少數車企才會選擇的“旁門左道”。彼時最有名的觀點是,大眾中國高管多次直言的“增程是落后技術”。

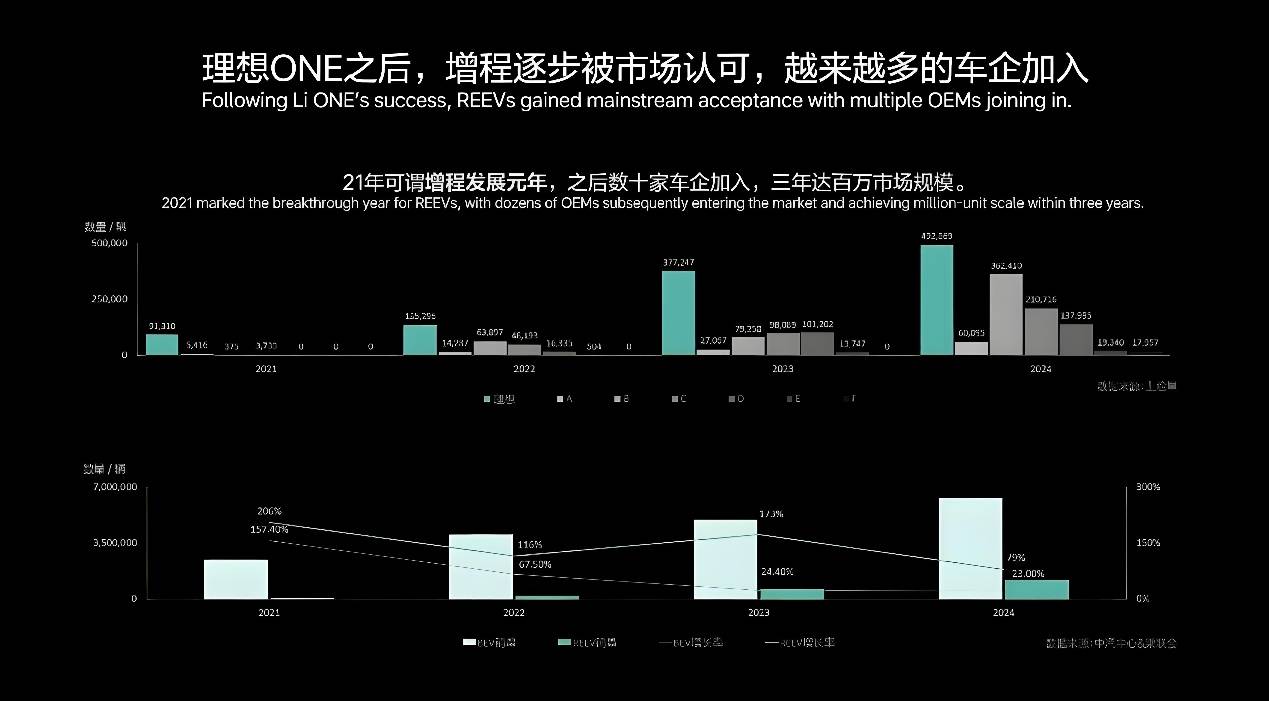

如今短短5年時間,“落后”變高端,增程已實現徹底逆襲。

增程車型占據30萬+高端市場主導地位

從市場數據來看,2024~2025年,增程式電動車均價持續攀升。據乘聯會統計,2024年上半年增程式電動車均價達到30.4萬元,遠超純電動車15.6萬元的均價。這一差距在2025年進一步擴大,2月新能源車整體均價降至15.5萬元,其中,增程式車型仍以30萬+的均價占據高端市場主導地位,甚至正在向40~50萬元市場滲透。

另有數據顯示,純電汽車的主流市場在10~20萬元,增程則在20~30萬元;在30萬元以上的價格區間,增程式和插電混動車型的市場份額(68.38%)已經超過了純電動車型。

近兩年來,眼見理想依靠增程在30萬元以上市場賺得盆滿缽滿,越來越多高端新能源品牌也紛紛效仿,其中包括嵐圖、、智己、小鵬等。目前明確堅守純電路線的主流新能源品牌可能只有特斯拉和蔚來。

就連當年公開diss增程技術的大眾,也“服軟”了,大眾品牌首款增程式概念ID.ERA已在今年的上海車展亮相,鑒于這是一款全尺寸SUV,量產上市后價位應在30~50萬元。

可以說,目前增程技術已成為高端新能源市場的主流選擇,問界M9增程版等車型的熱銷,以及寶馬X5增程版、福特烈馬增程版的推出,都印證了這一趨勢。

很多人不理解,過去不受待見的增程技術,如今為何高攀不起了?

技術進步將“工業垃圾”變成“全能產品”

增程逆襲的底層支撐肯定是“技術進步”。增程的核心邏輯是“電機驅動+增程器發電”,但早期技術水平有限,無法支撐這一邏輯的高效落地,反而放大了短板,被嘲笑為“脫褲子放屁”的工業笑話。

典型的案例就是搭載東安1.2T三缸發動機的理想ONE,純電續航低,饋電油耗高,兩頭不討好。

2020~2025年,增程實現了多項技術突破:首先,是增程器熱效率的跨越式提升。從 2020年行業均值32%提升至2025年的44%,饋電油耗普遍在5L/100km以內,做到比油車更低。

其次,能量管理策略從“被動響應”變為“主動預判”。像理想、問界等品牌能通過智能能量管理系統優化能耗,問界M8的“預判式發電”可根據路況提前儲能,避免爬坡時動力衰減。這些技術升級讓增程產品具備更強的場景化適配能力。

此外,大電池+高壓平臺逐漸成為增程車型標配,純電續航更長,補能效率與純電車持平。這種“純電主導+燃油兜底”的架構,徹底改寫了增程車的價值邏輯,使其成為真正意義上的“全能車”。

同時,增程車型由于也是電驅動,可以搭載和純電車型一樣先進的智艙智駕系統,因此實現了“可油可電+智能化”的雙重溢價。

需要指出的是,增程賽道雖然是理想率先跑通的,但增程技術的進步并非理想一家之功,是眾多新能源車企共同努力,豐富了產品,提升了體驗,讓市場越做越大。而這些廠家尤其是新造車品牌,最初之所以選擇增程作為純電的補充,一個很重要的原因是增程相比插混架構簡單,技術門檻低。

筆者從技術專家處了解到,增程結構與純電平臺兼容性更高,電車改造為增程車,整體改動量不大,成本可控。

而插混產品早期多基于油車平臺開發,后續則基于插混專用平臺開發,這既要求車企有造車底蘊,也要求它們有充足的資金。造車新勢力可以直接pass,傳統主機廠也要掂量一下投入產出比,畢竟想要贏過比亞迪的DM-i沒那么容易。

于是,在業界逐漸意識到油電切換無法一步到位后,增程就成了眾多新能源品牌更好滿足用戶需求,擴大市場切口的首選途徑。

“高端用戶重體驗,更愿意為低頻場景買單”

增程與純電相比,本來也應該是后者更親民。

電動車機械結構簡單,空間大,動力充沛,補能和保養的花費很低,是非常理想的代步工具——最先實現油電切換的,正是A0級市場。

之前電動車進不了主流市場,主要卡在與動力電池密切相關的“續航焦慮”和“成本痛點”上。現在電池技術進步,價格腰斬,續航和充電便捷性大幅提升,加上政策引導,電車的吸引力越來越越大。

當前,“油電同價”已成為國內車市的普遍現象:“長續航+快充”已下放到10萬元以下區間;15萬元就能買到續航600公里左右,空間在A+到B級,具備L2級輔助駕駛功能的大廠產品。筆者從多家新能源品牌的領導處了解到,明年動力電池的價格有望繼續下降,在規模效應下,用不了幾年造電車的行業成本就會低于油車。

而增程式需同時搭載發動機、發電機和電池,動力系統復雜度導致成本下降空間有限。

但與此同時,電動車距離一統天下還欠火候,至少在固態電池真正普及前,增程仍然有充足的市場空間。

筆者和新能源車企人士交流,聽到了一個有意思的觀點:增程技術之所以能在高端市場占據主導地位,是因為這群用戶重體驗勝過經濟性。增程在平順性、靜謐性和智能化體驗上幾乎可與純電劃等號,綜合續航超過1000公里,適應性比油車和電車都強,可以想去哪兒就去哪兒。高端人士愿意為這份自由灑脫支付更高溢價。

零跑汽車創始人朱江明就大膽預測,五年后純電一定是主流,增程僅豪華車專屬。“不在乎那兩萬塊錢,寧可多花點錢買里程不焦慮的人群才會選增程。”

而我們“打工人”按部就班地生活,需求主要是城市通勤,10萬元買輛400~500公里續航的電車,即便冬季打折,也不過是從一周一充變成一周兩充。長途自駕一年不一定有一次,為這些低頻場景多花錢買一套燃油系統不值當,電車省錢省事還不限行,它不香嗎?

這樣的觀點無不道理,所謂存在即合理。產品特性+消費需求上的差別,也在推動純電向下,增程向上。