2025年是“十四五”收官之年,也是“十五五”謀篇布局的關鍵一年。這一年,也是我國汽車產業深化新舊動能轉換、以新質生產力推動高質量發展的攻堅之年。

9月13日,2025中國汽車產業發展(泰達)國際論壇(簡稱“2025泰達論壇”)在天津濱海新區拉開帷幕。

作為陪伴中國汽車產業走過21載的高端智庫平臺,2025泰達論壇的價值不僅在于延續行業對話傳統,更在于為產業轉型提供“破題之策”。本屆論壇以“增動能 啟新篇 向全球”為年度主題,通過跨產業智慧的碰撞,為汽車產業的未來演進繪制路徑圖。

“十五五”,如何發展新動能?

回顧“十四五”,中國汽車技術研究中心有限公司黨委書記、董事長安鐵成道出了當下汽車行業發展的復雜局面:

我國汽車產業在一定程度上實現了由大到強的轉變,但面臨復雜多變的新形勢,產業發展仍存在諸多新挑戰,如車規級高端芯片等技術存在攻關瓶頸,核心領域“卡脖子”風險未完全消除;汽車進入產業加速布局的商業化前期階段,但規模化應用和車路云協同能力仍待突破;國際新型貿易壁壘正在形成,汽車國際化布局遭遇阻力。

面向2025年及“十五五”時期的新任務,結合當前行業發展形勢,安鐵成提出,要鍛造汽車新質生產力,提升自主創新能力,增強產業發展新動能;平穩推動汽車新舊動能轉換,夯實智能網聯發展基礎,構建產業發展新篇章;深化國際化合作水平,促進產業全球化布局進程,塑造產業增效新未來。

根據中國汽車工業協會最新數據,2025年1-8月,我國汽車產銷實現“量質齊升”,產銷分別完成2105.1萬輛和2112.8萬輛,繼續保持全球第一,這也是我國首次雙超2000萬輛。1-8月,新能源汽車產銷分別完成962.5萬輛和962萬輛,同比分別增長37.3%和36.7%,新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45.5%。

在此次第十四屆全國政協常委、清華大學教授歐陽明高指出,是新能源重要組成部分,在更大范圍的新能源革命,歷史上已經經歷過兩次能源轉型,這是第三次能源革命,是從“以油氣為主”向新能源的轉型。

他強調,V2G(車網互動)是一塊重要的價值洼地,將充電免費甚至成為賺錢工具、純電動將占據市場絕對主體地位。用戶、企業、地方政府共同參與構建能源互聯網平臺,三方都有收益,還能推動新能源市場發展。據悉,國家四部委全國城市級車網互動示范工程今年在上海等全國9個城市正式開展。

隨著各種儲能的規模化發展,預計2030年開始進入可再生能源消費,也就是以綠電為主體的3.0時代。對于中國能源汽車革命全景,歐陽明高則認為,電動化是上半場,智能化是中場,能源低碳化才是下半場。

值得注意的是,就在論壇召開前一天,工業和信息化部等八部門剛剛印發了《汽車行業穩增長工作方案(2025—2026年)》,提出2025年,力爭實現全年汽車銷量3230萬輛左右,同比增長約3%,其中銷量1550萬輛左右,同比增長約20%;汽車出口保持穩定增長;汽車制造業增加值同比增長6%左右。2026年,行業運行保持穩中向好發展態勢,產業規模和質量效益進一步提升。

在2025泰達論壇上,工業和信息化部裝備工業一司副司長、一級巡視員郭守剛在演講中,就汽車產業綠色低碳轉型工作指出五大方向:

一是要加強規劃引導,將深入開展新能源汽車產業發展規劃評估,研究編制新時期智能網聯新能源汽車產業發展規劃,明確下一階段的發展目標和重點任務,優化保障措施。二是要加大技術攻關力度,加快新一代動力電池、車用芯片、操作系統、自動駕駛、高端裝備等技術攻關及產業化,增強產業鏈供應鏈的韌性和競爭力。三是要促進汽車消費,實施新一輪汽車產業穩增長工作方案,并優化新能源汽車下鄉、公共領域車輛全面電動化試點、縣域充換電設施補短板試點,擴大市場消費。四是要完善管理體系,加快出臺機動車生產準入管理條例;進一步規范產業競爭秩序,維護公平有序的市場環境。五是要深化開放合作,支持中外企業開展深層次高水平的交流合作,積極應對國際貿易壁壘和安全風險,加快碳足跡等國際標準互認,積極為行業企業海外布局發展創造條件。

汽車產業市場規模大、增長潛力足、帶動效應強,是穩增長、擴消費的重要領域。2025年,“以舊換新”國家補貼政策疊加新能源汽車購置稅減免政策,極大地拉動了新能源汽車終端消費。

據商務部市場運行和消費促進司一級巡視員(正司級)耿洪洲透露,截至9月10日,今年以來的汽車以舊換新申請量已經達到830萬。下一步,商務部將深入貫徹落實黨中央國務院決策部署,大力提振消費,全方位擴大國內需求,推動汽車產業高質量發展。

車企,如何謀篇布局新未來?

當前汽車產業變革浪潮下,無論是肩負戰略使命的央企集團,還是以市場為導向的民營車企,均已啟動全方位轉型布局。從技術路線革新到商業模式重構,從組織架構調整到生態資源整合,行業正呈現“全員加速”的轉型態勢。

東風汽車集團有限公司副總工程師、戰略規劃部總經理、研發總院院長楊彥鼎在演講中表示,汽車產業正在從“機械硬件主導”加速轉向“人工智能定義”新賽道。而這種變革帶來效能顯著提升,加速研發范式變革。比如,造成設計效率提升超100%,材料研發周期縮短至1-2隔越,AI模型每天進行超500個場景仿真測試。

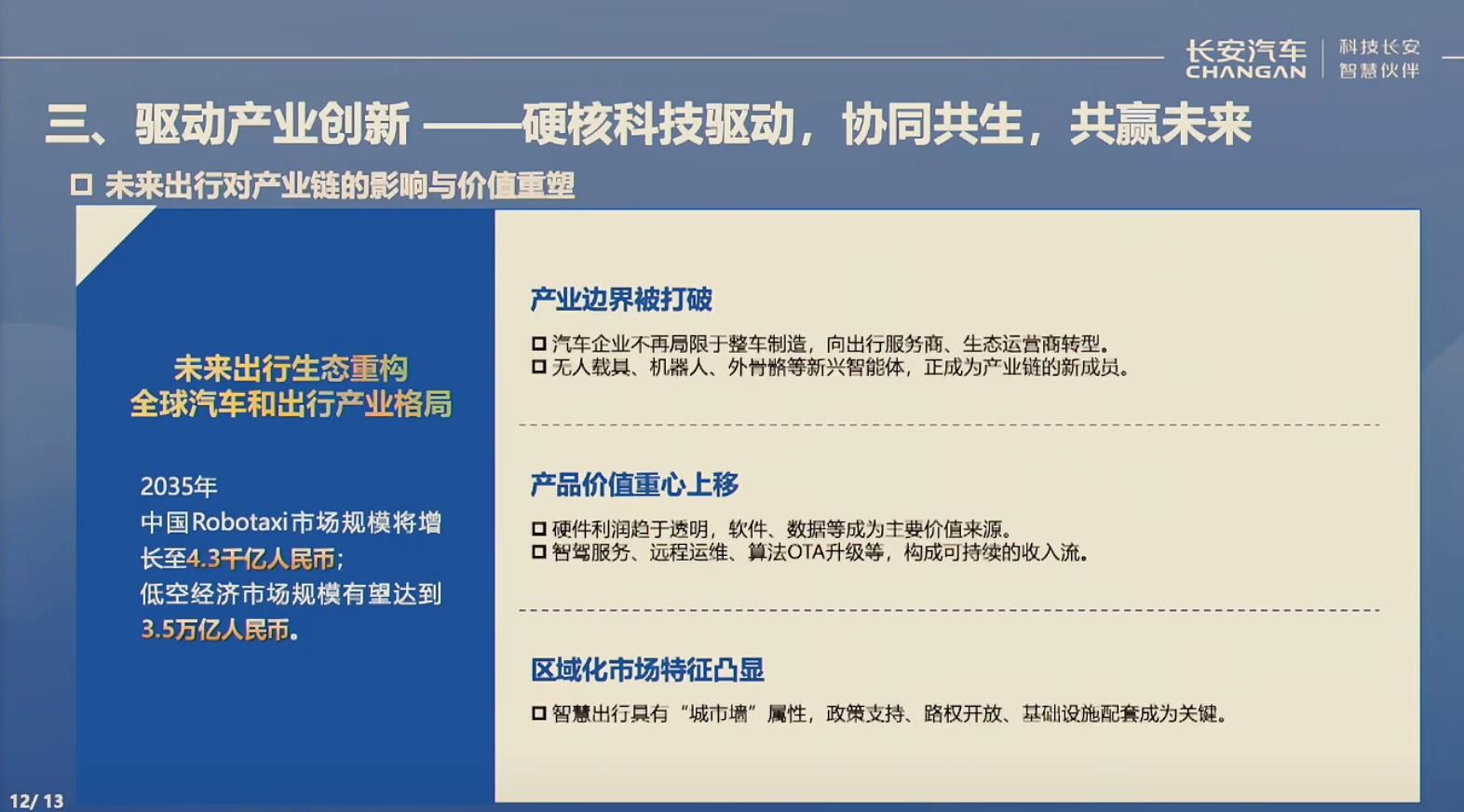

重慶長安汽車股份有限公司副總裁、重慶長安科技有限責任公司總裁賀剛則談到,目前產業邊界正在被打破,汽車企業不再局限于整車制造,而是向出行服務商、生態運營商轉型。無人載具、機器人、外骨骼等新興的智能體,正成為產業鏈的新成員。而產品價值的重心也在上移,硬件利潤趨于透明,軟件、數據等成為主要的價值來源,自駕服務遠程運維算法OTA升級等構成可持續的收入流。區域化市場特征凸顯,智慧出行具有“城市墻”屬性,政策支持、路權開放,基礎設施配套成為關鍵。

廣汽集團副總經理閤先慶表示,AI技術飛速發展為汽車的功能拓展帶來了無限可能;電子電氣架構技術成熟,為軟件定義汽車提供了有力支撐;用戶需求和技術創新共同驅動全行業向全生態服務轉型。科技創新能力已成為決定企業競爭力的關鍵。

據悉,廣汽的科技創新將圍繞幾個方面展開:規劃引領,雙輪驅動,讓創新有源頭、有方向;聚焦核心,重點突破,搶占創新先機;布局前瞻科技,擁抱未來創新變革;人才優先,機制創變,筑牢創新基礎;開放合作,協同創新,構建創新生態。

北汽集團副總經理謝偉表示,面向未來,北汽確定了“一主五化”的核心戰略,以發展自主品牌為核心,全面提升市場化、集團化、國際化、數字化、低碳化水平,堅持做強自主品牌,堅定開放創新,深化改革轉型,全面提升高質量發展水平,打造百年北汽品牌。

安徽江淮汽車集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理李明分享了在跨界融合實踐探索中,江淮集團的四點感受:第一,跨界融合加速了管理躍遷,特別是在與華為的合作中,江淮完成了一場顛覆傳統的組織變革;第二,跨界融合引領了數智轉型,江淮打造了尊界超級工廠;第三,跨界融合牽引了產業升級;第四,跨界融合定義了科技豪華。

賽力斯集團股份有限公司首席技術官周林也提到,單一車企難以獨自應對所有挑戰,融合發展成為必然選擇。賽力斯與華為聯合打造問界品牌,開創了汽車產業與ICT產業跨界合作的先河。同時,賽力斯積極推動產業鏈的集成化、集聚化變革,聯合全球頭部供應商打造可靠、有韌性、協同創新的新型集成化產業鏈。例如賽力斯首創的“廠中廠”模式,便顯著提升了產品質量和生產效能,實現了產業鏈的高效協同。

在長城汽車CTO吳會肖看來,中國汽車行業正在從規模擴張向質量精進的發展范式轉變,正在從單點突破向系統融合的創新邏輯轉變。未來的競爭格局之變,也會是從本土深耕邁向全球突圍。

她認為,未來的汽車全球化發展,一定是技術共生、生態共生、價值共生的,長城汽車將和行業共享基礎研發成果、拉通上下游標準體系,打造全產業鏈利潤合理分配的價值共生。

走向海外,怎樣才能走得更好更穩?

國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長、研究員王青判斷,2035年,我國汽車保有量和千人汽車擁有量將分別約為4.6億輛和340輛,汽車銷量和國內銷量潛在增長率大致分別為1.5%和1.0%。其中,新能源汽車是銷量增長的主動力,但新能源汽車國內市占率提升最快的階段接近尾聲,未來新能源汽車市占率提升幅度將自然回落。

目前,出海已經成為中國新能源汽車產業在全球市場競爭力的提升。根據中國汽車工業協會發布的數據,2023年,中國新能源汽車出口120.3萬輛,同比增長77.6%;2024年,新能源汽車出口128.4萬輛,同比增長6.7%。

“我覺得,中國汽車產業有這么幾方面的優勢:一是有超大規模的市場,二是有最全的產業鏈,三是成本優勢。我們在很多方面的技術、工藝都領先,所以中國汽車在技術、成本上、創新等方面都在嶄露頭角。因此,這么好的產品走向海外不成問題。”中國汽車動力電池產業創新聯盟理事長、中國電動汽車百人會副理事長、中國汽車芯片產業創新戰略聯盟聯席理事長、德載厚資本董事長/基金投委會主席董揚如此表示。

不過,董揚也提到,中國汽車的優勢在全球很明顯,走出去是遲早的事,但要限制速度,走慢一點走穩一些,不要對當地造成巨大沖擊,要給當地解決就業問題,貢獻稅收。

在董揚看來,走出去要好好走,要用共贏、雙贏的方式,以人類命運共同體的這個角度去對待我們,走出去處理我們走出去的各種問題。現階段在企業還不太適應的時候,政府要有所作為,做到我們的有為政府和有效市場的有機結合。

事實上,全球化是涉及制度對接、技術標準、品牌信任及治理能力的系統工程,而非簡單的一次性市場占領行為。

針對走出去,周林表示,我國汽車產業要想在國際市場上實現系統性突破,需打破從宏觀到中觀,再到微觀三個層面的不平衡,實現同頻共振。

比如,需加強汽車產業國際化研究,精準應對國際環境,為我國汽車企業海外發展營造良好氛圍。主動參與全球治理與國際標準制定,在智能網聯、碳減排等領域提出“中國方案”,推動中國標準與國際標準實現等效互認,降低出口認證成本,提升我國在全球汽車治理中的貢獻度;優化國際合作布局,支持頭部企業在海外建立研發中心與制造基地,通過“技術授權+聯合研發”模式向海外輸出創新技術,深度融入當地創新生態,構建全球創新網絡,實現“本地化生產、本地化研發、本地化服務”。